ロマンチックな輝きにうっとり♥冬の星座を見に行こう!

- 暮らし

更新日:2017年02月10日

「天体観測は夏のもの」と思っていませんか?寒い季節だからこそ見られる冬の美しい星空を探しにいきましょう。天体観測にあると便利な持ち物や、冬の代表的な星座をご紹介します。

冬の天体観測がおすすめな理由

冬は天体観測におすすめの季節。「寒いのに天体観測だなんて・・・」と思う方もいるかもしれませんが、冬は天体天体観測にばっちりの条件がそろっています。

①湿度が低く、空気が乾燥しているため、大気の透明度を下げる水蒸気が少ない。

②日が落ちるのが早く、夜の時間が長いので、太陽光による影響がない。

③星自体の輝きが強い。

星の明るさには等級がある!

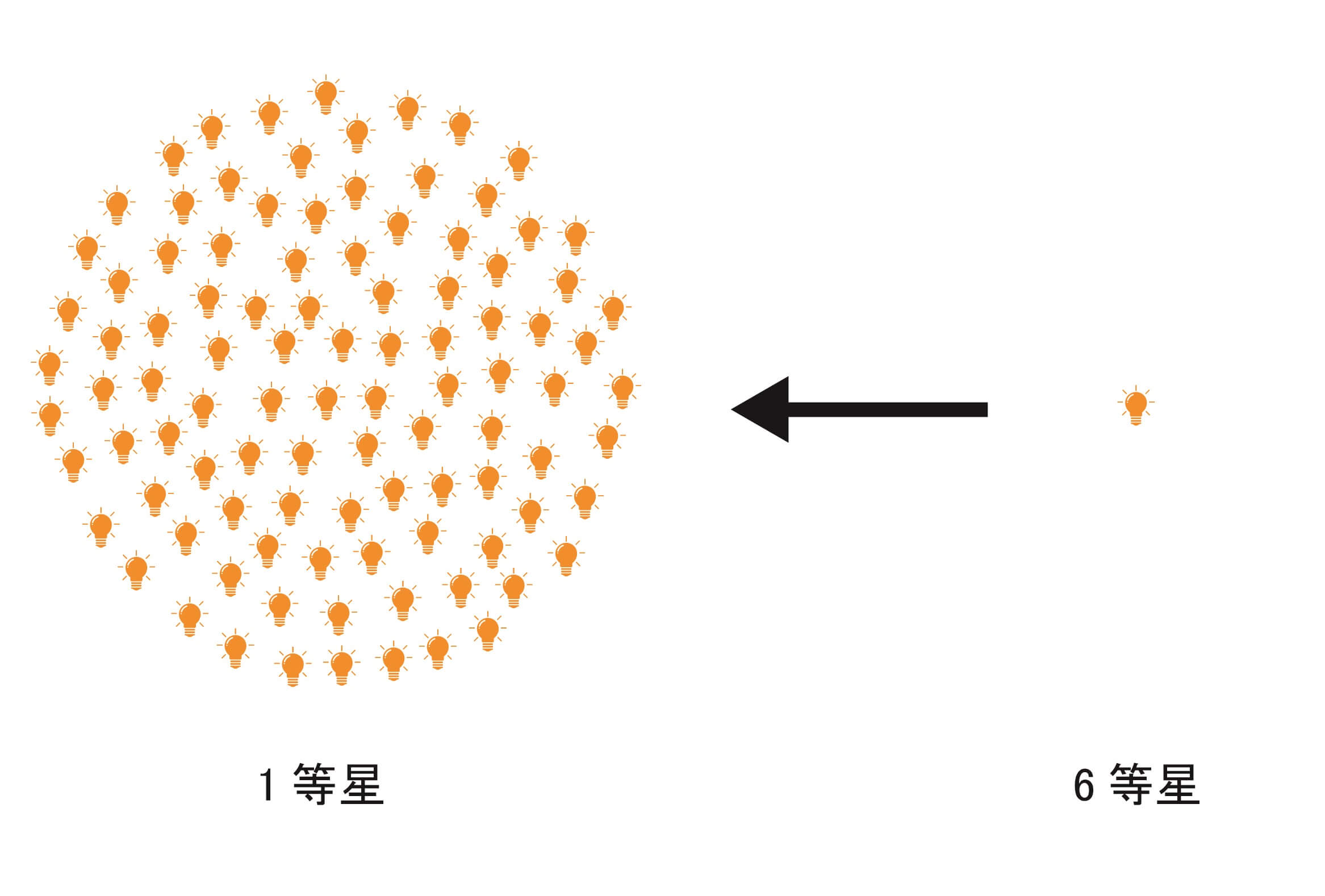

目で見て最も明るい星を1等星とし、肉眼でやっと分かるかすかな星を6等星としています。

0等星より明るい星はマイナスを付けて、-1等星、-2等星とし、逆に6等星以下の場合は7等星、8等星と数字が大きくなります。

さらに細かく分ける場合は、小数点以下の数字を付けて明るさを表すことになっています。

1等星は6等星の100倍の明るさ持っており、冬は-1.5等星のシリウスや1等星のベテルギウスなど、輝きの強い星が多く見られます。

星の見る前に目を暗闇に慣らそう

目が暗さに慣れてくることで、かすかな光もだんだんと肉眼でも見られるようになってきます。

人間の目は暗いところに慣れるのに10分~30分程かかるため、時間をかけて目を慣らしましょう。そのとき、途中でなるべく明るい光を見ないようにして下さい。

周りの観測者が居る場合も、光を出さないように心がけましょう。

天体観測であると便利な持ち物

懐中電灯

暗い場所を歩くこともあるので安全のために準備しましょう。

目への刺激を減らすために、赤色の光の出るライトがおすすめです。無ければ赤いセロハンやハンカチを懐中電灯に被せればOK。

双眼鏡

組み立てのいらない双眼鏡は肉眼では見られなかった星をよりはっきりと見ることができます。天体望遠鏡と違って両目で観測できるため、美しいパノラマが広がります。

長時間の観測であれば三脚があると、腕の疲れや手振れもないので便利。

方位磁石(コンパス)

天体観測では星座の位置が重要になります。最近ではスマートフォンにも方位磁石の機能も付いていますが、前述のとおり明るい光は星を見る上で妨げになるため極力避けましょう。

防寒対策をしっかり!

星が綺麗に見られる山間部は大変寒くなるため、防寒対策は必至。

動かずに観察する天体観測は体が冷えやすくなるため、カイロや温かいドリンクを用意するのがおすすめ。寝転がって観測する場合は、新聞紙やダンボールをひき、寝袋や毛布などを用意し、寒さに備えましょう。

代表的な冬の星座

冬の星空で比較的に簡単に見ることができる代表的な星座をご紹介します。

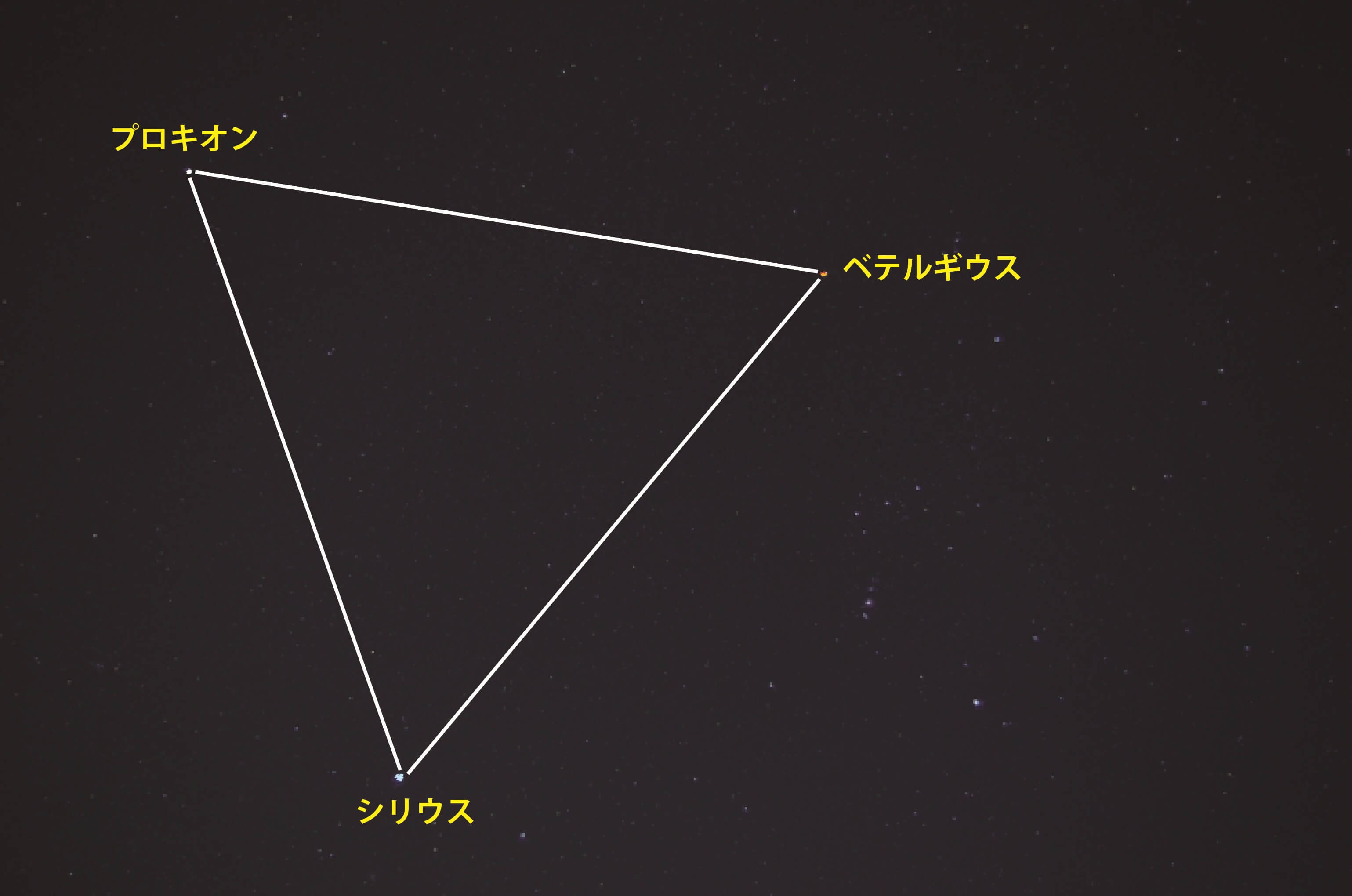

夜空の芸術「冬の大三角」を見つけよう

冬の天体観測でまず目に付くのが、冬の大三角。赤く輝くオリオン座のベテルギウス、全天一の輝きのおおいぬ座のシリウス、こいぬ座のプロキオンの3つの1等星から形作られています。

冬の大三角さえ見つけてしまえば、オリオン座やおおいぬ座、こいぬ座はもちろん、他の星座も見つけやすくなります。

おすすめの冬の星座を紹介

赤みを帯びた1等星のベテルギウスと白色の1等星リゲル、そして両星の間の三つ星と特徴的。明るく形の整った姿は古代ギリシャの詩人ホメロスも讃えたほど。

日本では源平合戦の旗色になぞらえて、ベテルギウスを平家星、リゲルを源氏星と呼ぶ地域もあるそう。また、形が鼓に似ていることから「鼓星」と呼んでいました。

狩人オリオンが従えていた犬とされるおおいぬ座は、なんと言ってもギラギラと青白く輝くシリウスが目につきます。

シリウスの明るさは-1.5等星なため、他にもいくつか明るい星がありながら、目立たない存在になっています。

プロキオンとゴメイサと呼ばれる2つの星からなる小さな星です。

こいぬ座もおおいぬ座とともに、狩人オリオンが従えていた犬とされています。プロキオンは「犬のまえに」という意味で、これはプロキオンがおおいぬ座のシリウスより早く東の空にのぼることから付けられました。

古代エジプトではナイル川の増水の季節を知るのに大切な星とされていました。