今さら聞けない調理用語の疑問Q&A

- 料理

更新日:2018年03月16日

レシピに出てくる様々な調理用語。「ひと煮立ち」と「ひと煮」の違いなど、料理ならではの表現を知らないとどう作ればいいのか疑問を感じますよね。そこで今回は基本的なものからちょっぴりややこしいものまで、今さら聞けない調理用語をまとめました。

「味を調える」とは?

料理の最後に、全体の味付けを調整することを言います。

料理の味付けは、一度濃くしてしまうと、薄くすることは難しいもの。そこで最初は薄味にしておき、最後に塩、コショウ、醤油などの調味料を加え、味をみながら少しずつ濃くしていきます。

「アクをぬく」のはなぜ?

野菜、肉、魚などにもとからある苦みやえぐみ、臭みなどのもとが「アク」。料理をおいしく仕上げるために、水にさらす、下ゆでする、塩をふるなどしてこのアクを取り除きます。

一般的に様々なアク抜き方法を食材によって使い分けて使用されます。

「粗熱をとる」とは?

熱く加熱されたものを、手でやっとさわれるぐらいまで冷ますことを言います。

通常はそのまま置いて冷ましますが、急ぐ場合は鍋ごと水につけて冷やしたり、バットやザルにあげて、うちわであおいだりして冷まします。

他の冷たい食材とあわせる場合や、冷蔵庫で食材を冷やす場合によく使われます。

「ひたひたの水」と「かぶるくらいの水」の違いは?

「ひたひたになるぐらいの水を入れる」と書かれていたら、鍋に材料を平らに入れて水を加えたときに、水から材料が少し出ているぐらいの分量のこと。

同じような言葉として「かぶるくらい水を入れる」がありますが、こちらは逆に材料を鍋に入れたときに材料がギリギリ水から出ないぐらいのことを言い、「ひたひたの水」よりも少し水の分量が多いぐらいです。

「乾煎り(空炒り)」とは?

鍋やフライパンに食材を入れて、水や油を何も入れずに炒めることを言います。

ナッツ類や豆、ゴマ、煮干しなどは、から炒りすることで香りが出て香ばしく。コンニャクやシラタキは余分な水分が抜けて歯ざわりが良くなります。

ナッツ類は炒っているときに「カラカラ」と軽い音になったら完成。コンニャクは「キュッ」と音がしなくなるまで炒るのが目安。

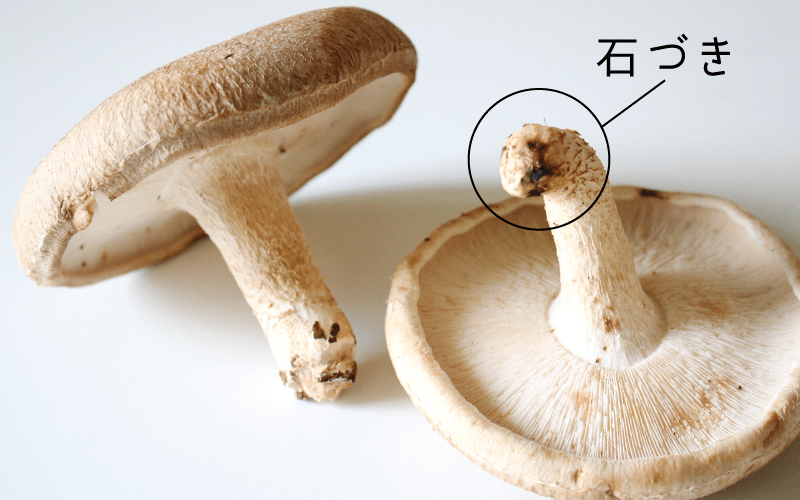

きのこの「石づき」とは?

シイタケやエノキ、ブナシメジなどの「きのこ類の軸の先」のことを指し、収穫前に原木などにくっついていた部分のことを言います。

硬い食感で食用には不向きであることから、一般的には包丁で切り落として使用しません。

きのこ類によってはエリンギやマイタケなど石づきがないきのこや、石づきを取り除いてある商品があります。

きのこは水で洗う?洗わない?

水で洗うと旨みが抜けてしまう食材として、きのこ類、肉類、切り身魚などが挙げられます。

基本的にきのこ類は洗わず、汚れが気になる場合は汚れをふきとったり、軽くたたいて落としたりして使用します。

肉類・切り身は表面の水気をペーパータオルなどで押さえる程度に。また、食材を洗うのは汚れを落とすのが目的なので、洗いすぎないようにご注意を。

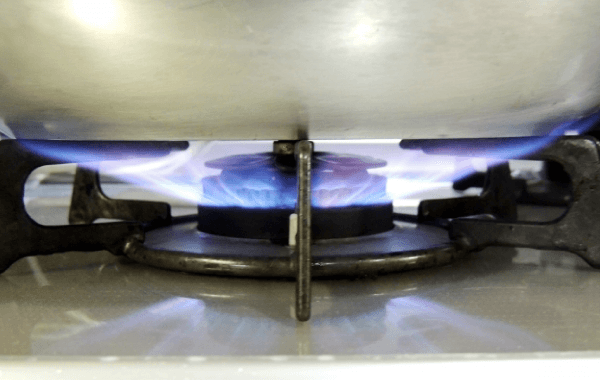

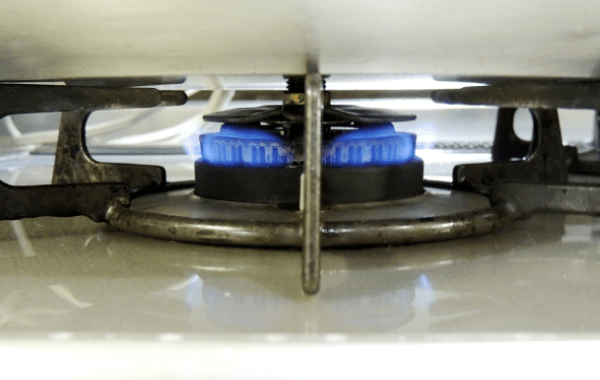

「強火」と「中火」と「弱火」と「とろ火」の違いは?

どれも火力の強さを表す言葉で、火の強さは強火>中火>弱火>とろ火の順番。

強火は鍋底の全体に火があたるような強さで、炒め物をしたり、お湯を沸かしたりするときに使います。

中火は鍋底にちょうと火の先が当たるぐらいが目安。煮物を煮込んだりするときによく使われます。

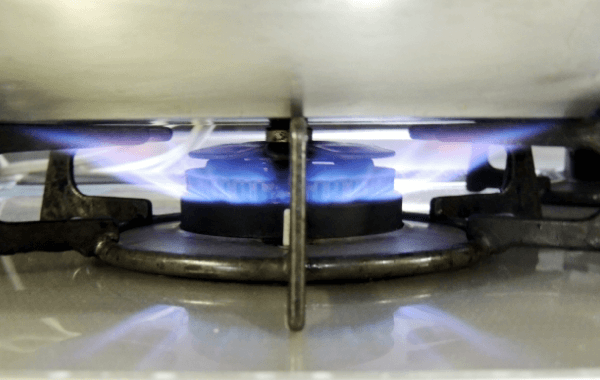

弱火は鍋底に直接火が当たらないぐらいの火加減のことを言い、シチューなど時間をかけて煮込む料理やスープによく使われます。

弱火よりもさらに弱く、火が少しだけついているような状態の火加減がとろ火。料理を長時間煮込んだり、料理保温したいときや、煮汁の少ない料理などで使われます。

※IHクッキングヒーターの場合は、メーカー毎に設定が異なるため、取扱説明書をご参照ください。

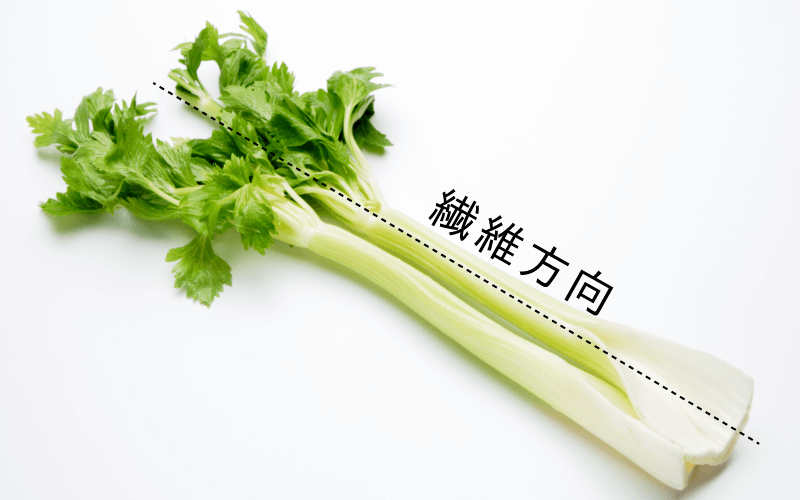

「繊維に沿って切る」と「繊維を断って切る」の違いは?

「繊維に沿って切る」とは、食材の繊維と同じ方向に切ることを言い、食材そのものの歯ごたえを活かしたいときに使います。

「繊維を断って切る」とは、繊維方向と垂直になるように包丁を入れること。繊維のつながりを断つことで、しんなりやわらかな食感になります。

「煮からめる」とは?

少ない煮汁を、材料に回しかけるようにして仕上げることを言います。

煮ものを仕上げるときや、焼きものにソースをからめるときなどに使う言葉で、煮汁が料理全体に均一にからむようにするのがポイントです。

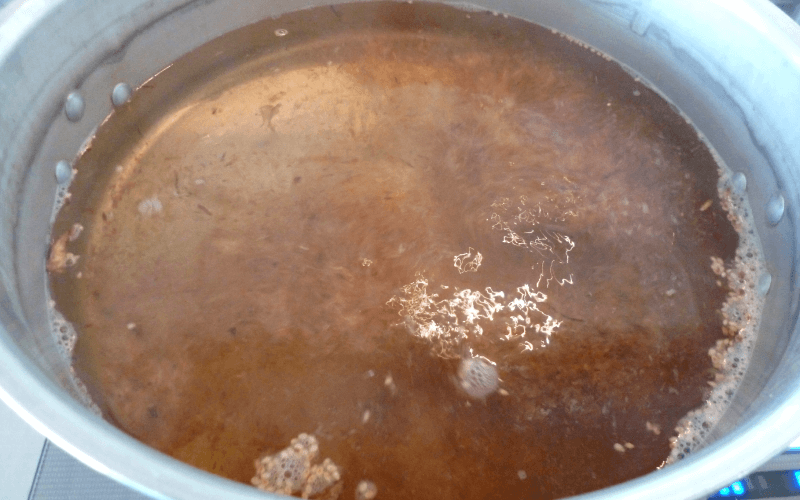

「煮立たせる」とは?

煮汁やゆで汁、スープ・汁物などを中火~強火にかけて、表面がボコボコと泡立つぐらいに沸騰させることを言います。

同じような意味で「煮立てる」という言葉を使うこともあります。

「煮詰める」とは?

煮物など、水分の多いものを火にかけて、煮汁の水分を蒸発させて飛ばしながら煮立たせることを言います。

煮詰めることでとろみがつき、ミートソースなどは味が凝縮され濃厚に美味しく仕上がります。

煮汁が少なくなるほど焦げ付きやすくなるので、鍋をかき混ぜたり、ゆすったりして、目を離さないようにします。

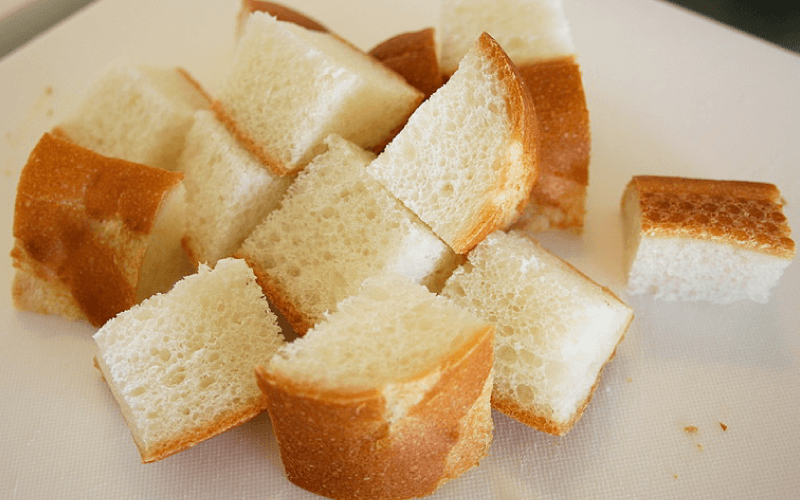

「一口大に切る」とは?

一口で食べられる大きさに切ることで、一般的には約3cm四方が目安。

それよりも小さい場合は「小さめの一口大」、大きな場合は「大きめの一口大」など表記されることもあります。

「ひと煮立ち」と「ひと煮」の違いは?

「ひと煮立ち」は煮汁が沸騰するまで煮ることを言い、「ひと煮」は材料があたたまるぐらいに少しだけ煮ることを言います。

例えば味噌汁を作るときには、味噌をといた後には沸騰させないように少しだけ煮て仕上げますよね。これが「ひと煮」にあたります。

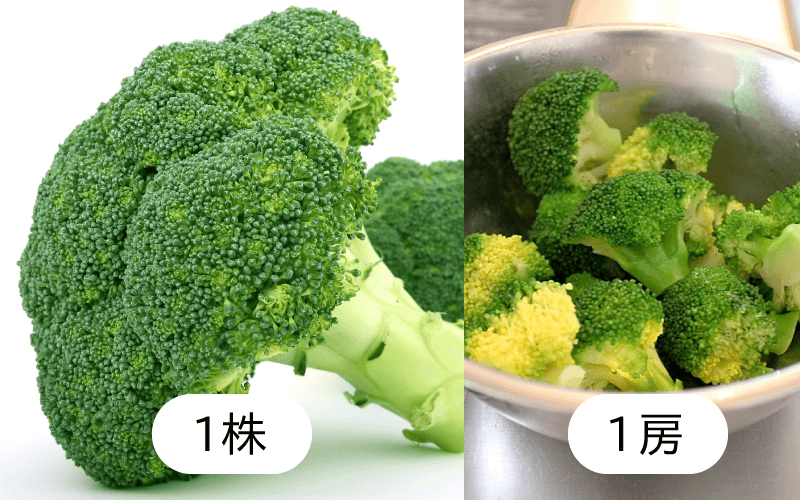

「1束」と「1株」の違いは?

ほうれん草などの野菜(青菜)は、一つ一つを「1株」、集まったものを「1束」と呼び、1束=1袋=1把。

ブロッコリーは店頭に並んでいる大きなものを「1株」、それぞれを小さく切り分けたものを「1房」と呼びます。同じ「1株」でも数え方が違うので要注意!

「ぬるま湯」の温度は何℃?

パン生地やピザ生地を作るときに書かれていることが多い「ぬるま湯」。

大体30〜40℃ぐらいの温度のことで、これは60℃を超えるお湯を使うとパンをふくらませてくれる菌がダメになってしまうため。

温度計を使わずに測る場合の目安としては、手でさわっても熱くないぐらいの熱さです。

ニンニクやショウガの「ひとかけ」はどのぐらい?

ニンニクの「ひとかけ」は、ニンニクの小さくわかれた1個ぶんのことを言います。

ショウガ「ひとかけ」の場合は、親指の第一関節ぐらいの大きさが目安。

「水にさらす」とは?

玉ねぎ、ゴボウ、ジャガイモなどの食材を水に入れて、アクやえぐみ、臭み、辛み等を取り除くことを言います。水に入れることで食材の色が変わるのを防ぐ役目もあります。

「ゆでこぼす」とは?

材料をゆでたときに、そのゆで汁を一度全て捨てることを言います。

里芋など、ゆでたときにアクや渋み、ぬめりが出る食材でよく使われます。アクが強い食材の場合は、さらに水を加えて、ゆでこぼす作業を何度か繰り返します。

あわせてチェック!料理の基本・豆知識

料理の基本をおさらい!魚&いかの捌き方

イワシ、たい、するめいかの3種類の魚介類のさばき方を写真付きで紹介。

意外と簡単!タケノコのアク抜き方法とおすすめレシピ

春の味覚「タケノコ」は収穫してから時間が経つと渋みが強くなり、アク抜きが必要な食材です。米ぬかと唐辛子を使う基本的なアク抜き方法を紹介。

>>料理の基本をおさらい!魚&いかの捌き方

>>料理の基本をおさらい!魚&いかの捌き方 >>意外と簡単!タケノコのアク抜き方法とおすすめレシピ

>>意外と簡単!タケノコのアク抜き方法とおすすめレシピ